A B C D … E F

Jadis j’étais prof de math.

Justifier une cote (ou simplement trouver la cote la plus juste) était facile. Un exercice étant soit faux soit correct, il suffit de sommer !

C’est mathématique.

C’est juste.

Ce n’est donc pas humain.

Un 9/20 ne devient jamais un 10/20 puisque maitre addition a parlé.

À l’école primaire, c’est pareil, les résultats représentent la somme de petits exercices mis bout à bout. Il est donc naturel d’obtenir un 20/20 dès lors que tous les exercices sont corrects.

Évaluer la présentation orale d’un concept est beaucoup moins aisé.

S’il est clair que l’on s’attend à voir apparaitre plusieurs « points » (au sens item) dans l’exposé, l’évaluateur s’intéresse également à la manière dont ils sont développés et au degré de compréhension qu’il perçoit.

L’évaluation n’est plus une somme de réponses correctes. Elle devient une appréciation d’une prestation (orale ou écrite). En ce sens, elle est moins juste. La cote chiffrée, somme mathématique, évolue vers une véritable évaluation d’une prestation.

Quelles sont les questions que l’on se pose ?

Outre la vérification (mentale) d’une check list contenant les divers éléments de réponses, je compare la prestation de l’étudiant à une prestation idéale que j’imagine.

- Il n’a pas parlé de A alors que c’est important.

- Sa présentation de B est inhabituelle mais me donne l’impression d’une bonne compréhension.

- Il affirme C, campe sur ses positions, alors que c’est faux.

- Il n’a pas beaucoup détaillé D mais ça semble très clair pour lui. Une question directement plus pointue achèvera de m’en convaincre (ou pas).

Sur cette base, je me ramène aux grades académiques; échec, suffisant, satisfaction, distinction, grande distinction, la plus grande distinction. J’essaie de savoir si l’étudiant a fait un examen suffisant ou satisfaisant, s’il s’est distingué… voire s’il faut que je me lève et que j’aille le féliciter ;-) … et ce n’est pas facile d’estimer s’il s’est distingué par rapport aux autres.

Pour attribuer cette damnée cote de la manière la plus juste, je me base également sur les conséquences de cette cote.

- Si je donne >12, la cote fera monter la moyenne de l’étudiant.

- Si je donne une cote comprise entre 10 et 12, c’est une réussite. Mais elle n’aidera pas l’étudiant a atteindre sa moyenne de 12.

- Si c’est un échec, je dois distinguer une cote d’exclusion d’une « balance »

Pas simple …

Puis survint le décret paysage et sa réussite à 10.

— Ma manière d’évaluer doit-elle évoluer ?

En allant faire un tour vers l’échelle de notation des ECTS, je trouve une grille dont l’interprétation me parait intéressante.

- A Résultat remarquable avec quelques insuffisances mineures

- B Résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain nombre d’insuffisances

- C Généralement bon, malgré un certain nombre d’insuffisances notables

- D Travail honnête mais comportant des lacunes importantes

-

E Les résultats satisfont aux critères minimaux

-

FX Un travail supplémentaire est nécessaire pour l’octroi d’un crédit

- F Un travail supplémentaire considérable est nécessaire

Je laisse de côté tout l’aspect statistique et la notion de classement des étudiants pour me focaliser sur la signification des « lettres ».

J’aime.

C’est compréhensible et sensé.

Excepté la distinction entre D et E.

Sur base des objectifs de mon cours, je peux très bien comprendre ce qu’est un travail que j’estime honnête et pour lequel j’autorise des lacunes importantes.

Un moins bon travail susceptible d’obtenir un 10/20 contient donc plus de lacunes (importantes) qu’un travail méritant un D. Et un tel travail est un travail qui satisfait aux critères minimaux.

Ceci m’amène deux questions:

— Comment dois-je établir mes critères minimaux ?

— Quel sens dois-je donner au terme « lacunes importantes » ?

Après cette lecture, il appert qu’une réussite à 10/20 doit être octroyée à un étudiant satisfaisant aux critères minimaux et une réussite à 12/20 à un étudiant ayant fourni un travail honnête mais comportant des lacunes importantes.

Dans mes acquis d’apprentissage, il s’agira de définir correctement quels sont les critères minimaux par rapport aux objectifs afin de sortir des étudiants performants (que le monde entier nous envie ;-) )

Liens / crédits

- L’échelle de notation ECTS

- Article «Ce sont les profs qui s’y collent»

- Article «La réussite à 10»

- Article «Le décret paysage, deuxième»

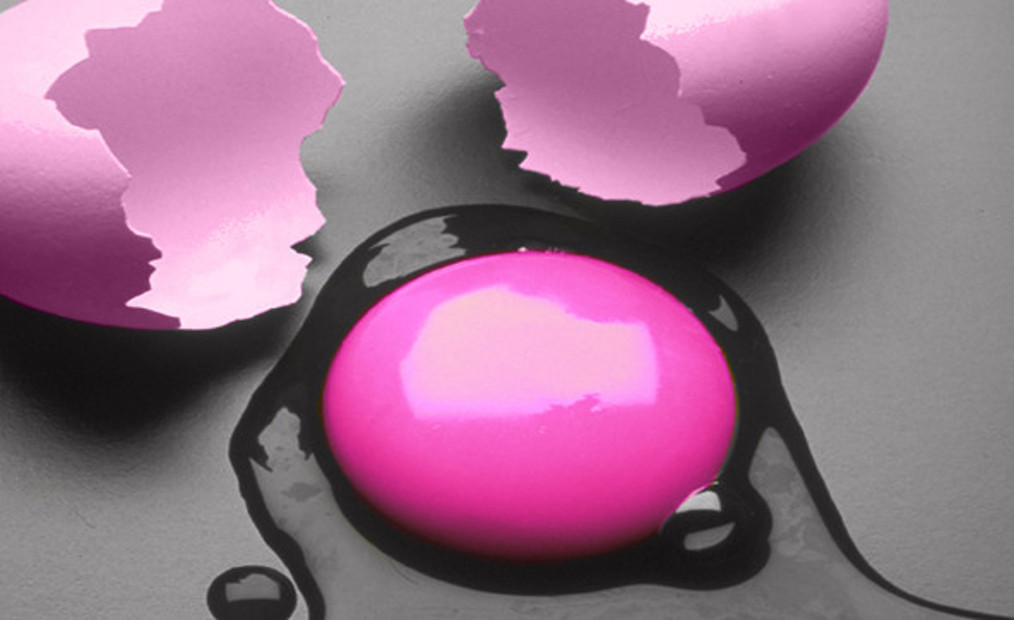

Crédit photo chez DeviantArt par bas7a